Il ne s’agit pas d’une trilogie au sens classique, et pourtant, Où est la maison de mon ami ?, Et la vie continue, et Au travers des oliviers forment un tout cohérent en trois temps où chaque film devient un questionnement de la société iranienne autant qu’à l’âme humaine.

Où est la maison de mon ami ? : La découverte du monde

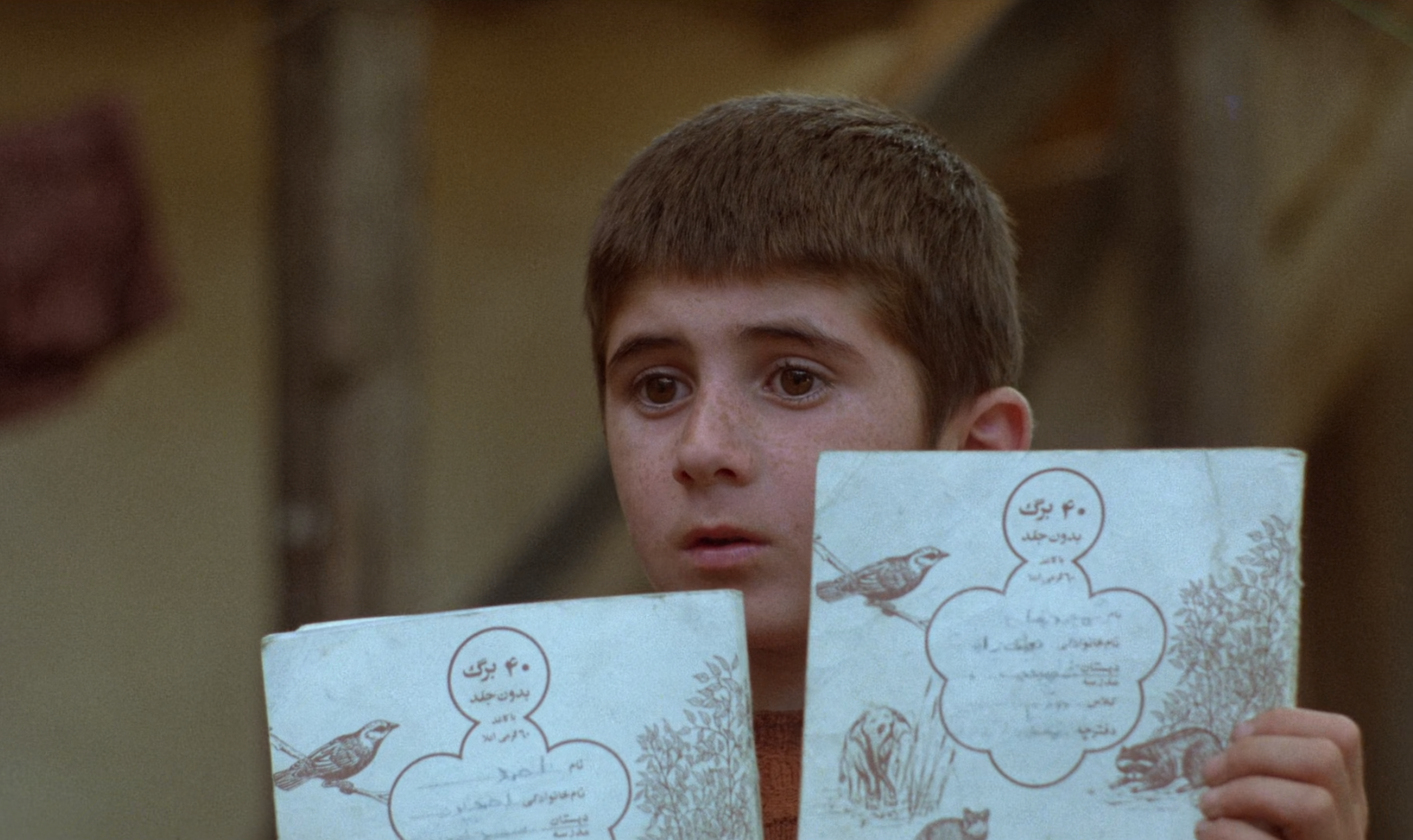

L’histoire commence à Koker, un village iranien, le professeur entre, l’autorité s’installe. Parmi les élèves, Mohammad se fait violemment gronder car il a oublié de faire ses devoirs dans son cahier. Il est menacé d’exclusion s’il recommence. Le soir-même, son camarade Ahmed découvre qu’il est reparti chez lui avec le cahier de Mohammad par erreur.

C’est alors qu’un geste simple se transforme en aventure, malgré l’interdiction de ses parents, Ahmed décide de retrouver Mohammad pour lui rendre son cahier et lui éviter une punition. Il ne sait qu’une chose, son ami habite dans le village voisin et porte le nom de Namatzadeh. Ce périple, en apparence simple, n’est pas seulement question d’un cahier, mais d’un enfant qui pour la première fois franchit le seuil de sa maison et se confronte au monde.

L’enfance face au pouvoir

Kiarostami filme ce voyage avec une tendresse mais aussi avec une précision politique. Le monde qu’Ahmed découvre est rempli d’adultes qui refusent d’écouter, mais exigent d’être écoutés. À chaque étape, on lui impose des règles et des vérités toutes faites. L’enfant doit obéir, mais cette fois Ahmed résiste obstinément.

Un moment en particulier résume cette tension, un homme arrache une page du cahier d’Ahmed pour faire ses propres calculs. Ce geste banal pour l’adulte est un sacrilège pour l’enfant. Ce charlatan, souhaite remplacer les portes du village par des modèles en fer sans âme. En opposition, Ahmed rencontre un vieux menuisier, celui qui a fabriqué ces portes qui sont encore debout quarante ans après. Cet homme, humble et silencieux l’aidera à retrouver son ami.

Les portes de la société, et celles qu’on ouvre seul

Les portes symbolisent des seuils à franchir, les résistances à affronter. Dès les premières scènes la porte de la classe est fermée, l’instituteur inculte le conformisme de la société, puis la porte suivante est la première à être franchie, celle de chez soi. À la fin, c’est une autre porte qui s’ouvre, dans un souffle de liberté, portée par un geste ultime d’Ahmed.

Et la vie continue : Là où le film s’arrête, la vie recommence

Deux ans après le séisme de 1990 d’Iran, un réalisateur et son jeune fils partent à la recherche des enfants de Où est la maison de mon ami ?. Abbas Kiarostami brouille volontairement les frontières de ce que vit le personnage est ce qu’a vécu le cinéaste. Ce n’est pas un documentaire ou une fiction, c’est un entre-deux (cf: close-up), un espace où les souvenirs, les personnes, les paysages s’entremêlent.

Au milieu des routes détruites et des maisons effondrées, Kiarostami filme ceux qui restent. Il les écoute et les laisse parler. Il transforme ce qui aurait pu être un geste d’auteur égocentrique: revenir sur les lieux d’un tournage, en un acte de partage. Il veut prendre des nouvelles, comprendre ce qu’il s’est passé, voir comment ces gens vivent après la tragédie. Il ne filme pas la catastrophe, il filme ceux qui s’en relèvent.

Ceux qui restent

Un Iran géologiquement et politiquement fragile, tient pourtant debout par la force de sa population. On y croise des enfants, des vieillards, des familles, des gens qui parlent de la Coupe du Monde, d’un mariage, des gestes simples qui disent que la vie continue.

La voiture traverse des collines et des paysages contemplatifs, puis cette colline avec un chemin en zigzag que nous avons vu dans le premier film, comme un fil entre les œuvres. Mais cette fois ce n’est plus seulement l’histoire d’un enfant, c’est celle d’un peuple.

Et si le film est aussi marquant, c’est parce qu’il est peuplé de personnes réelles, qui ont vraiment vécu le drame. À tel point qu’on ne sait plus où s’arrête la mise en scène. Une femme parle de son mari mort dans les décombres, est-ce une actrice ou une survivante ? Peut-être les deux. Kiarostami ne cherche pas à nous le dire mais laisse la vérité apparaître dans l’émotion, dans la sincérité du regard.

Le regard tourné vers l’avenir

Le personnage du fils n’existait pas dans le vrai voyage de Kiarostami, mais il est essentiel. Il incarne le futur, la vie qui littéralement continue. À travers lui, le réalisateur montre que même au cœur du désastre, il y a un lendemain possible. On rencontre d’autres enfants sur la route, curieux, drôles, lumineux. Et cet enfant, écouté par son père cette fois-ci, donne au film une douceur inattendue.

Ce voyage devient une leçon. Une manière de poser cette question:

“Et si nous pouvions revivre après la mort, est-ce que nous ne vivrions pas notre vie de façon meilleure ?”

Une interrogation qui résonne comme un prélude à Le Goût de la cerise, où Kiarostami explorera de manière plus approfondi la place de l’homme face à la mort. Mais ici, la vie ne se pense pas, elle se montre. Elle a des visages et des voix. Elle joue au football. Elle prépare un mariage. Elle rit malgré tout.

Au travers des oliviers : Le réel à l’épreuve du cinéma

Cette fois, on assiste au tournage de Et la vie continue, le film se focalise sur Hossein, un ancien maçon qui n’est pas acteur comme beaucoup dans le film. Il est amoureux de Tahereh, mais elle ne l’aime pas et sa grand-mère refuse de lui donner la main de sa petite-fille à cause de sa pauvreté.

La catastrophe a mis tout le monde sur le même plan, les riches ont perdu leur maison, les pauvres aussi. Naïvement Hossein voudrait croire en un monde différent. Il parle d’un mariage entre classes, entre illettrés et éduqués.

Le cinéma recadré par ses acteurs

Hossein n’a pas les mots du cinéma, mais il a ceux de la sincérité. Quand on lui demande d’exagérer, il refuse. Il ne veut pas tricher sur le nombre de membres de sa famille morts dans le séisme. Il ne sait pas jouer, mais il sait ce qu’il ressent et c’est ça le plus grand défi pour le film, faire jouer à un homme réel une situation réelle sans se trahir.

Kiarostami en miroir

Le personnage du réalisateur, joué par un acteur professionnel, contraste avec ceux qui l’entourent. Il vient d’ailleurs, il a des certitudes et un scénario mais peu à peu, Il doit adapter son scénario.

Il découvre que ce n’est pas lui qui dirige. Que le réel a ses propres règles. Que les silences comptent autant que les dialogues. Que les visages ne s’apprivoisent pas si facilement.

Ce réalisateur, c’est peut-être Kiarostami lui-même. Un homme qui doute. Qui se regarde filmer, qui apprend à écouter, à se remettre en question.

Et puis, il y a ce dernier plan

Et puis, il y a ce dernier plan. Encore un chemin, Hossein s’éloigne dans les collines, entre les oliviers, il insiste, elle s’arrête. Et puis quelque chose se passe, on ne saura jamais quoi. Mais lui comprend, il repart en courant, heureux et libéré d’un poids. Ce n’est pas la fin d’une histoire, mais plutôt le début d’une autre.

Pour finir

Abbas Kiarostami nous propose une trilogie unique dans l’histoire du cinéma, profondément ancré dans le réel, où chaque film transforme le précédent. On commence avec un enfant qui cherche une maison, on finit avec un homme qui court dans les collines, le cœur allégé par quelques mots.

Kiarostami ne cherche pas à imposer une vision, il cherche à écouter. Il filme les silences, les gestes, les hésitations, ce qui ne se montre pas, ce qui ne se dit pas. Ce n’est pas une trilogie sur l’Iran, ni même seulement sur le séisme ou le cinéma. C’est une trilogie sur l’humanité, sur ce qui nous relie malgré les catastrophes, les classes sociales, les malentendus.

Et si la caméra s’éteint, la vie, elle, continue.

Laisser un commentaire